De las distintas localidades de la antigua provincia de Murcia hoy Región de Murcia, partieron a cumplir con el servicio militar un puñado de chavales que llegaron a la posición de Chentafa, el día 2 de agosto de 1924, y como dice el titular, muchos quedaron allí para la eternidad, sólo sobrevivieron alguno más de los que aquí se menciona.

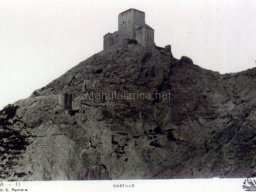

Chentafa era una posición del rio Uad Lau, en su tramo medio, cercana a Tetuán, perteneciente a la región de Yebala.

Cuando en verano de 1921 el líder rebelde Abd el Krim derroto a las tropas españolas en Annual, decidió crear la República del Rif independiente del Sultán de Marruecos. Las cabilas de Yebala que, desde la pacificación conseguida por el General Berenguer en 1919 eran amigas de las tropas españolas, al saber que Abd el Krim se iba a rebelar contra el Sultán, y que el General Primo de Rivera quería abandonar las tierras al sur de la Línea Estella, los yebalies se levantaron contra España, y el líder rifeño mandó a su hermano Mohan a Yebala para controlar la revolución.

La Línea Estella comenzaba en la desembocadura del rio Martín hasta Larache, dejando a Tetuán, Ceuta y Tanger al norte contraladas por tropas españolas, pero la cuidad de Xauen quedaba al sur, al igual que el rio Uad Lau.

Para realizar esta complicada operación se ordenó que los legionarios se trasladaran desde Melilla a Tetuán, y después apoyar la retirada de Xauen, al igual que un importante número de batallones entre ellos y también desde Melilla, el Expedicionario del Vizcaya 51, que llegó a la desembocadura del rio Uad Lau el 2 de julio, y los muchachos de Chentafa a la Posición el día 2 de agosto de 1924.

“Se ordenó que los Legionarios

fueran de Melilla a Xauen a dar apoyo a la retirada”.

El día 16 de agosto comenzó el cerco a Chentafa, y ya desde el 14 tenían falta de agua y municiones, pero estaban decididos a no rendirse. El día 15 los rifeños atacaron con granadas de mano, y el 16 se informa con toque de corneta que están recibiendo nutridísimo fuego durante la mañana y la noche. El día 17 el Teniente en una heroica salida despeja al enemigo de los alrededores y sólo quedaban dos cajas de munición con diecisiete bajas. El día 18 los rifeños tiraron ramas incendiadas. El día 19 la posición arde como Numancia. Antes de morir queman sus fusiles y las pocas municiones que quedaban, y cuando todo estaba perdido estos valientes que más abajo se citan, corrieron monte abajo.

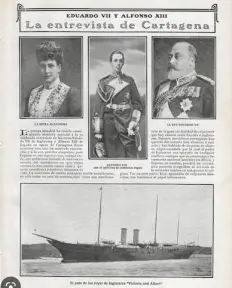

Acuerdos de Cartagena L.O.

Constantino López Sánchez.

Nace en Moratalla el día 17 de marzo de 1901. Hijo de Antonio López Sánchez, natural de Moratalla, de 35 años y de María del Carmen Sánchez Bodines, natural de la misma Villa de 26 años, siendo inscrito en la C/ de Ronda. Esta información fue facilitada en el Juzgado de Paz de dicha localidad, gracias a la colaboración de María José Carrasco Sánchez, Archivera de Moratalla.

Antonio Fernández Gil.

Nace en Ricote el día 6 de febrero de 1901, hijo de Tomás Fernández Ortega, natural de Mula, casado con Encarnación Gil Jimeno, natural de Cieza, domiciliada en el de su marido.

“Llegó al pueblo por el molino

muy delgado y muy moreno.

No lo conoció nadie”.

Antonio, como veremos, pasa por las mismas calamidades que sus compañeros de cautiverio, y cuando fue liberado llegó a Ricote, entró por el Molino, y nadie lo conocía, estaba muy delgado y su piel demasiado oscura. Cuando en el pueblo contó su pericia en África lo trataron como Primo de Rivera había ordenado, tiraron cohetes y las campanas de la iglesia comenzaron a voltear en su honor. Una vez restablecido se trasladó a Jumilla, después de un tiempo volvió a Ricote, y más tarde a Las Torres de Cotillas. Esta información ha sido facilitada por su sobrina – nieta, Dña. Maruja Saorín Gil, de Ricote, y por el Juzgado de Paz.

Su declaración en el Juicio Contradictorio del Cabo Melchor Amate se encuentra en la pág 828 del Diario Oficial nº 51 de fecha 4 de marzo de 1927, y el folio 336 del documento Juicio Contradictorio, custodiado en el Archivo Militar General de Segovia, muy próxima a la de Constantino.

Antonio Pérez Corbalán.

Nace en Bullas el domingo 3 de noviembre de 1901, hijo de Ginés Pérez de 35 años de edad, bracero y de María Corbalán de 30 años.

Antonio murió a las cuatro de la tarde del día 26 de junio de 1936 a la edad de 34 años, trabajando en el 4º tramo del canal bajo del Taibilla, a consecuencia de un fuerte traumatismo y asfixia, dejando tres hijos, Ginés, María y Antonio. Sus restos descansan en el cementerio de Bullas. Esta información ha sido facilitada por el bullense investigador de historia Damián Guirao Escámez

Su declaración en el Juicio de Contradictorio del Teniente Jefe de la Posición D. Vicente San José Lecina menciona que; el Teniente se pegó un tiro al entrar los moros en la posición y lo cree merecedor de la Cruz de San Fernando, sin citar artículo. Declaraciones que son parte de la pág nº 2 del documento Juicio Contradictorio del Teniente San José, custodiado en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta.

Antonio Pina Martínez.

Nace en Molina de Segura en la zona llamada de El Castillo, el día 8 de octubre de 1901, hijo de José y Consolación, de profesión bracero. Entra en sorteo el año 1921, siendo dado por inútil para el servicio militar por defecto físico, incluido con los números 92 y 93 en el orden 8º de la clase 2ª del cuadro (cuadro médico de no aptos). Al año siguiente vuelve a entrar en sorteo y según LISTA definitivamente rectificada … y libro del sorteo firmado por el Secretario y el Alcalde de Molina de Segura, D. Juan Benito Bernal Mármol, el día 31 de julio de 1922, siendo destinado al Vizcaya 51, y más tarde a Chentafa.

A su regreso a Molina tiene como todos sus compañeros un precioso recibimiento, recorriendo las principales calles y plazas de la población, dando la manifestación popular vivas a España, al Rey y a Antonio Pina.

En el Salón Frutero a las 10.30 de la noche, la banda tocó la Marcha Real, aplaudiendo el público con delirante entusiasmo, exacerbándose cuando Antonio subió al escenario. Estas líneas son un extracto del amplio artículo que se publicó en el periódico La Verdad de Murcia, en su pág., 3 del día 25 de junio de 1926.

Como cualquier ciudadano continuó su vida, se casó con Consuelo Moreno Hernández, y nacieron cuatro hijos, dos fallecidos jóvenes. Las restantes, ya fallecidas, hace algún tiempo, fueron Consuelo y Josefa que de la primera viven sus hijos en la localidad, de los cuales he recibido fotos y documentación.

Su declaración en el Juicio de Contradictorio del Cabo Melchor Amate se encuentra en la pg 827 del Diario Oficial nº 51, y el folio 316 del documento Juicio Contradictorio, al igual que su declaración en el Juicio Contradictorio del Teniente Jefe de la Posición menciona que; el Teniente fue muerto por disparo enemigo y que el fuego de este produjo el incendio de la posición. Declaraciones que son parte de la pg nº 2 del citado documento.

Antonio continúa sus quehaceres trabajando en Lorca, y en un fatídico descuido, cae del carro siendo pisado por una rueda, muere el día 26 de noviembre de 1934. Su cuerpo descansa en el cementerio de Molina de Segura. Esta información ha sido facilitada por la Archivera del municipio, Francisca Jiménez Rodríguez y por el nieto de Antonio Pina.

Domingo Martínez Pérez.

Nace el día 22 de octubre de 1900 en El Carmolí, caserío de la pedanía de El Algar, perteneciente al término municipal de Cartagena. Hijo de Vicente y de Isabel, de profesión agricultores y ganaderos, pertenece al reemplazo de 1921 en el Regimiento de sus compañeros citados.

En el periódico EL PORVENIR, del día 18 de junio de 1926, se publica la llegada a su casa en El Algar. “A las 11 de la noche del 17, el ex prisionero de Abd el Krim, al que sus paisanos tributaron un cariñoso recibimiento echando al vuelo las campanas y disparando cohetes. Al siguiente domingo en su honor se celebró una fiesta popular”.

Francisco Luengo, entrevistó a Domingo, siendo publicada en el periódico “Cartagena Nueva”, el 25 de junio, narrando las calamidades que tuvieron que sufrir en el cautiverio a manos de los rifeños.

“… se llevaban a algún compañero

muy enfermo, diciendo; lo trasladamos

al hospital, y el hospital eran unos

barrancos cercanos …”.

Redacto un resumen; « … desde que fueron hechos prisioneros les obligaron a andar durante cuatro días sin tomar alimento alguno, hasta llegar al campamento en las proximidades de Alhucemas. Allí los tuvieron encerrados en cuevas, haciéndoles trabajar aunque estuvieran enfermos, mal alimentados, y tratados a palos, como si fueran animales. Les hacían trabajar de albañiles, de canteros y arreglando caminos, dándoles de comer tortas de harina de cebada y algunas pasas e higos, siempre de forma escasa, teniendo que completar la dieta con hierbas del monte y a veces animales repugnantes. Domingo se emociona cuando narra a su entrevistador ciertos pasajes de su cautiverio … cómo, cuando se llevaban a algún compañero muy enfermo, diciendo; lo trasladamos al hospital” y el hospital eran unos barrancos cercanos donde…. Domingo a su regreso de África de nuevo trabajó con su padre y hermanos en la agricultura, en la finca ‘La Cerca’, lugar de regadío que el agua se extraía mediante una noria que movía un mulo.

En 1928 tomó posesión como vigilante nocturno en el Ayuntamiento de Onteniente, y en 1930 ingresó en el Cuerpo de Carabineros, para más tarde, hacerlo en la Guardia Civil, estando destinado en el cuartel de Atamaría – Los Belones, pedanía de Cartagena.

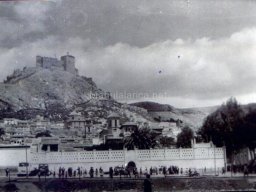

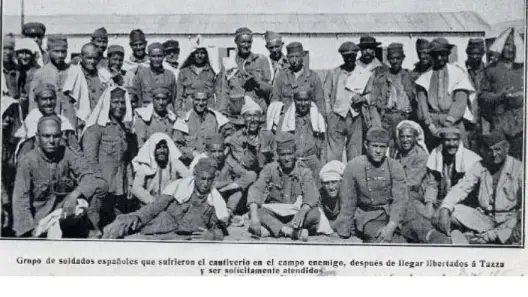

Grupo de prisioneros liberdos por Abd-el-Krim L.O.

En 1933 se casó vestido con el uniforme de Guardia Civil, en la iglesia de Los Belones, con Eulalia Corbacho Melón, y tuvieron dos hijos Isabel y Pedro Salvador, el cual junto con el algareño, Pedro Esteban, me han facilitado esta información.

Domingo, falleció el día 22 de octubre de 1994, y descansa en el cementerio de Los Belones.

Su declaración en el Juicio de Contradictorio del Cabo Melchor Amate se encuentra en las páginas próximas a los anteriormente citados, al igual que menciona que el Jefe de la Posición fue muerto de disparo enemigo en el Juicio Contradictorio, del mencionado Oficial.

Jenaro Cascales Abenza.

Nace el día 8 de mayo de 1900 en Ulea y junto a su padre trabajó de jornalero – agricultor.

Con su reemplazo se incorpora a Alcoy y contaba al igual que Antonio Pérez Corbalán y Antonio Pina, que nadaron huyendo de los rifeños, al caer la Posición (casi seguro que era en el rio, que está a menos de 1000 metros de la Posición). Estos valientes estuvieron durante algunos días deambulando por aquellas tierras a ver si conseguían llegar a algún campamento español, según manifiesta su nieto Antonio, que me ha facilitado esta información.

Se casó cuando regresó de Marruecos, con Dolores Torrecillas Salinas, tuvieron a Antonio su hijo ya fallecido.

En el diario ‘La Verdad’, del día 11 de diciembre de 1983, realizó unas declaraciones donde hace patente las calamidades y el hambre que pasaron durante aquellos años, también decía que dormían apelotonados y que sobrevivieron muy pocos.

Entre la noche del 18, y la mañana del 20 de agosto, los pocos que quedaban, intentaron escaparse bajando la montaña, (la superioridad ordenó que se desalojara la Posición), siendo sorprendidos por un grupo de rifeños emboscados, el Pitilllo, pues así le llamaban en Ulea, y el cabo llegaron hasta el río, necesitaban beber agua y bebieron hasta la saciedad.

Su declaración, en el Juicio Contradictorio del Cabo Melchor Amate, se encuentra al igual que los anteriormente citados en las pág, del Diario Oficial nº 51 de 1927, y también declaró en el Juicio Contradictorio del Teniente Jefe de la Posición y menciona que; el Teniente fue muerto por disparo enemigo y que el fuego de este produjo el incendio de la posición. Declaraciones que son parte del documento mencionado en anteriores ocasiones.

“ tenían mucha sed

y bebieron hasta la saciedad”

Jenaro descansa en el cementerio de su localidad natal, desde el 5 de mayo de 1991.

He dejado para el último, no por ser mi abuelo, si no por ser el único Caballero Laureado de San Fernando cartagenero que sobrevivió a su gesta, y que de forma manifiesta puso en juego su vida, pasando a la historia como el héroe de Chentafa.

Melchor Amate Hernández.

Nació el 2 de mayo de 1900 en el Estrecho de Fuente Álamo, pedanía de Fuente Álamo, población sita en el Campo de Cartagena. Hijo de María Concepción Hernández Peñalver y de Manuel Amate Pérez, natural de Bentarique, localidad de la Alpujarra almeriense.

El 1 de agosto entra en filas procedente de la Caja de Reclutas de Cartagena, y haciendo el Juramento a la Bandera en Alcoy el día 1 de enero de 1922, el 1 de octubre de 1923 asciende a Cabo por elección. Antes de partir con sus compañeros hacía Melilla había finalizado el Curso de Sargento, sin ser ascendido jamás a ese empleo, por ser dado por desaparecido.

El domingo 17 el Cabo Melchor Amate responsable de la aguada, desde el día 4 de agosto, le dijo al Teniente que se prestaba voluntario para salir a por agua al rio. El Teniente lo denegó diciendo que era una locura, que estaba herido en una muñeca, que lo matarían seguro, pero Amate insistió.

Al anochecer el 18 de agosto la situación era insostenible. En este caso Melchor fue llamado por el Teniente San José, preguntándole si continúa con la actitud de salir a por agua. Amate no lo duda, y contesta, “si, por supuesto, mi Teniente”. Antes de abandonar la posición, le encargó al ricoteño Isaac Candel Candel, el reloj de bolsillo que llevaba, diciendo; “toma, si tú te salvas, entrégaselo a mi padre como recuerdo”. Estas declaraciones de Melchor, al periodista José de Jodar, están recogidas en el periódico Línea, Diario de Cartagena, del domingo 25 de junio de 1961.

El Cabo Melchor Amate, sale con Ángel Ruiz de Caravaca, con 12 cantimploras entre los dos, y a unos 300 metros el enemigo los apresa. A Melchor los moros le dicen; «tu salvar la vida, tu decir a tus compañeros que llevar agua». Amate accede. Cuando está muy cerca de la posición gritó con voz clara y potente; «Mi tenniento, estoy en poder del enemigo, no puedo llevar el agua. ¡Haga fuego!». Los soldados de Chentafa que estaban advertidos, por Ángel Ruiz, pues consiguió escapar de los rifeños, reconocen la voz de Amate, abren fuego, y consiguen varias bajas. A Melchor le dan una gran paliza y lo trasladan a otro lugar cercano.

Antes de abandonar la posición le encargó al ricoteño, Isaac Candel Candel, el reloj de bolsillo que llevaba, diciendo; «toma, si tú te salvas entrégaselo a mi padre como recuerdo».

Por el mencionado hecho de valor y poniendo en riesgo su propia vida, fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando, siéndole concedida el 11 y publicada el 12 de junio de 1929.

Como todos sus compañeros citados, aparece en los listados que desde el Hospital de Tazza, y más tarde al de Melilla, van trasladándose hasta llegar a la prensa y al Regimiento, en Alcoy.

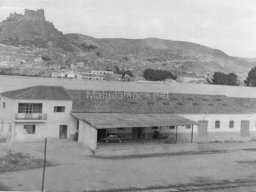

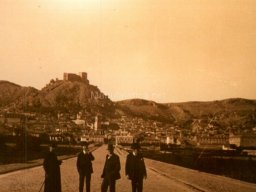

Levante Agrario L.O.

Como se ha referido anteriormente, todos los mencionados, tuvieron una espectacular llegada a su localidad de origen. En el caso de Melchor se cerraron los comercios y fábricas y con el Alcalde D. Alfonso Torres, y autoridades civiles y militares, se preparó una comitiva que desde la estación de ferrocarril recorrió las principales calles de la Ciudad, pasando por el templo de la Caridad, Ayuntamiento y Gobierno Militar.

La vida continua y el 23 de diciembre de 1926, se casó con María Antonia Guillén Velasco. En 1927, fue conserje del Matadero Municipal, donde nacieron sus dos hijos mayores (Concha y Manuel), ingresó en la Guardia Civil en 1930, siendo destinado a Borjas Blancas (Lérida) y después a La Unión, donde nació su hijo Antonio. Causó baja en 1933, para ingresar como auxiliar de almacenes de la Armada, siendo destinado a San Fernando, donde nació su último hijo Melchor, y en 1936 es de nuevo destinado a Cartagena. En 1963, se retiró debido a una encefalitis, y murió en Cartagena el 15 de noviembre de 1983, rodeado de sus hijos y nietos, su cuerpo descansa en el cementerio de Nuestra Señora de Los Remedios.

No quiero finalizar estas líneas sin agradecer a todos los que han hecho posible este artículo, en especial al ricoteño Alberto Guillamón, pues hace algún tiempo, y hablando de los soldados que sirvieron en el norte de Marruecos, me dio la idea y me animó, a que hablara de estos olvidados héroes, que como dije al principio, y en este caso con buena fortuna, volvieron del infierno, de la mal llamada Guerra de Marruecos …